伊賀ベジタブルファーム株式会社

- HOME

- 有機栽培のこと

- 取組紹介

有機栽培のこと

取組紹介

「有機栽培」では ①化学合成農薬、②化成肥料を使いません。

言うだけなら簡単。でも、家庭菜園ならともかく、野菜を安定的に生産するうえで、

この影響はとても大きいのです。ここではプロの作り手の立場から、

有機栽培の技術的な課題とその対応策を整理してみます。

①農薬を使わない!

虫や病気、雑草対策をどうするかです。

<基本>

・適正な施肥を心がける

病虫害の多くは植物の栄養バランスが崩れたときに出やすいものです。

健全な野菜をつくるためには、とりわけ、光合成量に応じた施肥を行うことが大切です。

でも、有機栽培では多様な物質をふくむ有機物(生きもの由来の物質)を施用するので、

バランスのとれた適正な施肥を行うことがとても難しいのです。

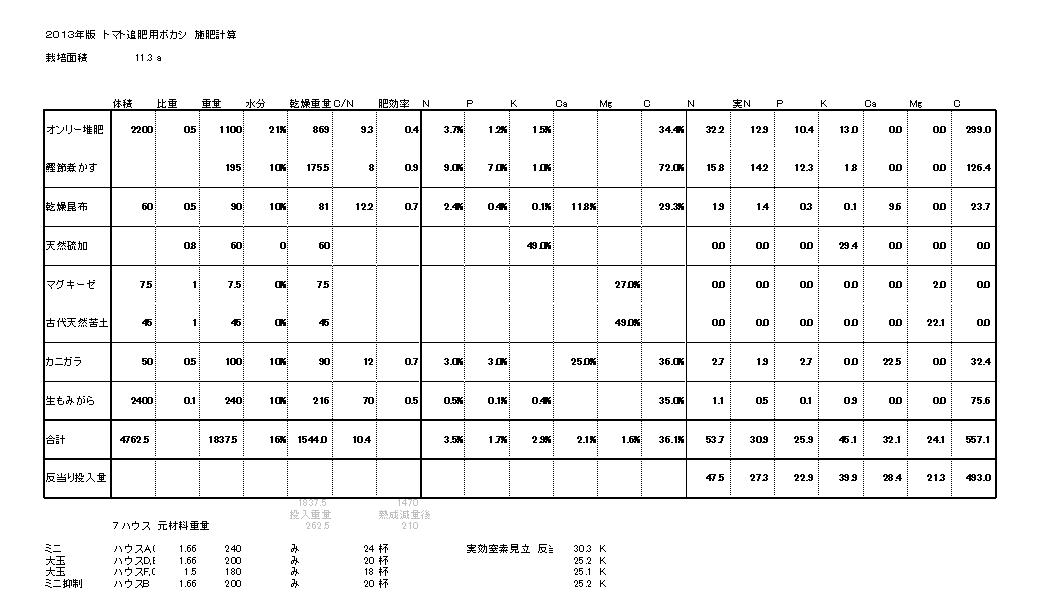

私たちは、植物生理の理解と土壌分析に基づいた「施肥設計」を心掛けます。

(例)トマトの施肥の成分計算表

・周囲の雑草の手入れ

虫は草むらに卵を産みつけ、それを餌にして育ちます。

また、病気の元となる細菌は風通しの悪いムシムシしたところが大好きです。

・収穫残渣を残さない(しっかり分解させる)

ダニなど一部の虫は、土中に残された収穫残渣をエサ・住処にして越冬します。

<虫対策>

・防虫ネットの使用

虫が入れないような目の細かいネットを掛けて栽培します。(0.8mm目中心)

・栽培方法の工夫

そもそも虫が出る時期には作らない。育苗期間を長くして大苗にするなども有効。

・フェロモントラップや黄色蛍光灯の利用

虫の習性を生かして捕まえたり、忌避効果を狙う技術が多く出てきています。

例えば下の写真のような、虫が嫌がる朝の光の色(黄色)を再現する蛍光灯を利用。

・栽培方法の工夫

そもそも虫が出る時期には作らない。育苗期間を長くして大苗にするなども有効。

・フェロモントラップや黄色蛍光灯の利用

虫の習性を生かして捕まえたり、忌避効果を狙う技術が多く出てきています。

例えば下の写真のような、虫が嫌がる朝の光の色(黄色)を再現する蛍光灯を利用。

・補殺(つかまえて殺す)

初期であれば補殺で充分追いつく場合も多いです。早期に気づくことが大事。

夜に夢に出るほど大量に潰さなきゃいけないときは、奥の手を考える。

・微生物資材の利用

奥の手のひとつ。虫に寄生する小さな虫や、細菌などを利用します。

<病気対策>

・適正施肥を心がける

虫予防と同じく、病気も軟弱な野菜に出やすいものです。

・土中、空気中の適正湿度管理

細菌類は湿度が高いムシムシしたところで蔓延りやすいのです。

水はけや換気をきちんとコントロールすることが決め手。

そのためにも、例えば下の写真の土壌水分計の値を見ながら潅水量を決めたりします。

・補殺(つかまえて殺す)

初期であれば補殺で充分追いつく場合も多いです。早期に気づくことが大事。

夜に夢に出るほど大量に潰さなきゃいけないときは、奥の手を考える。

・微生物資材の利用

奥の手のひとつ。虫に寄生する小さな虫や、細菌などを利用します。

<病気対策>

・適正施肥を心がける

虫予防と同じく、病気も軟弱な野菜に出やすいものです。

・土中、空気中の適正湿度管理

細菌類は湿度が高いムシムシしたところで蔓延りやすいのです。

水はけや換気をきちんとコントロールすることが決め手。

そのためにも、例えば下の写真の土壌水分計の値を見ながら潅水量を決めたりします。

②化成肥料を使わない!

化成肥料の効果は素人でもすぐにわかるくらい、速効性でしかもよく効きます。

つまり、シンプルで制御しやすいのです。

それに比べて有機肥料はもともとの種類が多いのに加え、微生物による分解を経るので、

一体いつ、どのくらい効くのか、本当に見定めが難しい。

それをきちんと使いこなすには、科学的根拠に基づいた「職人芸」が求められます。

肥料の効能など詳しい技術内容については、窒素肥効をご覧ください。

②化成肥料を使わない!

化成肥料の効果は素人でもすぐにわかるくらい、速効性でしかもよく効きます。

つまり、シンプルで制御しやすいのです。

それに比べて有機肥料はもともとの種類が多いのに加え、微生物による分解を経るので、

一体いつ、どのくらい効くのか、本当に見定めが難しい。

それをきちんと使いこなすには、科学的根拠に基づいた「職人芸」が求められます。

肥料の効能など詳しい技術内容については、窒素肥効をご覧ください。

- HOME

- 有機栽培のこと

- 取組紹介

伊賀ベジタブルファーム株式会社/〒518-1142 伊賀市古山界外271番地1 TEL/FAX 0595-39-0393